6 Literatursuche

“The production of new knowledge is fundamental dependent on past knowledge. Knowledge builds, and it is impossible for researchers to add to a body of literature if they are not conversant with it.” (O’Leary 2014, 85)

- Primär-, Sekundär- und Tertiärquellen

- Monografien, Sammelbände, Zeitschriftenbeiträge

- bibliography-hopping

- Online-Katalog, Referenzdatenbank, Volltextdatenbank

- Web-of-Science, JSTOR, Bibsearch

- logische und Proximity-Operatoren

- Trunkierung und Maskierung

- Phrasensuche

6.1 Überblick

Wie Powner (2015, 55) argumentiert, geht es bei Forschung nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern herauszufinden, was wir noch nicht wissen, um diese Wissens- oder Forschungslücken zu schließen. Um aber herauszufinden, was wir schon wissen, müssen wir uns in die bestehende Literatur zu einem Themengebiet einarbeiten. Kurz gesagt: Wir müssen viel lesen (O’Leary 2014, 85). Wichtig dabei ist jedoch, dass man in einem ersten Schritt die “richtige” Literatur überhaupt findet, bevor man mit dem Lesen startet.

Ziel dieses Kapitels ist es, die Grundlagen der Literatursuche zu vermitteln. Dazu werde ich im ersten Schritt klären, mit welcher Art von Literatur in der Politikwissenschaft überhaupt gearbeitet wird und wie man gute von schlechten Quellen unterscheiden kann. Im zweiten Schritt zeige ich, mit welchen Instrumenten man relevante Literatur suchen und finden kann. Drittens werde ich Recherchetechniken und -methoden darlegen, die dabei helfen, die Literatursuche effektiv zu gestalten. Abschließend demonstriere ich an einem Beispiel, wie die Literatursuche konkret mit Hilfe der Infrastruktur an der Universitätsbibliothek Innsbruck vorgenommen werden kann.

6.2 Typen und Formen von Literatur

Die Wissenschaft unterscheidet generell drei Typen von Quellen: (1) Primärquellen, (2) Sekundärquellen und (3) Tertiärquellen. Primärquellen sind Quellen, die relevante Daten für den Forschungsprozess liefern (Turabian 2007, 25) und damit den Forschungsgegenstand selbst abbilden oder ihn zumindest betreffen (Niedermair 2010, 28). Primärquellen können damit also sowohl Daten sein, die für die Beantwortung eines Erkenntnisinteresses erhoben wurden oder dafür genutzt werden. Dies betrifft also auch Texte, die den Untersuchungsgegenstand selbst ausmachen. Schreibt man zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit über die Rolle von Wahlplakaten in der politischen Kommunikation, führt kein Weg daran vorbei, sich mit diesen Wahlplakaten unmittelbar auseinanderzusetzen (siehe Abbildung 6.1) und sie als Primärquelle zu verwenden. Befasst man sich hingegen mit dem politischen Denken von Thomas Hobbes (1998), so wird dessen Buch Leviathan zu einer Primärquelle, weil es Teil des Untersuchungsgegenstands ist.

Sekundärquellen sind hingegen Quellen, die sich wissenschaftlich mit dem Forschungsgegenstand auseinandersetzen (Niedermair 2010, 29), Primärquellen analysieren (Turabian 2007, 25) und eine eigenständige Argumentation dazu entwickeln. So wäre eine klassische Sekundärquelle zum Beispiel das Buch Design politischer Parteien von Lore Hayek (2016) (siehe Abbildung 6.2), in dem sie sich mit der Plakatwerbung politischer Parteien in Österreich auseinandersetzt und unter anderem das zuvor gezeigte Plakat (Abbildung 6.1) analysiert.

Bei Tertiärquellen handelt es sich schließlich um Quellen, die Primär- und Sekundärquellen zusammenfassen (Turabian 2007, 27; Niedermair 2010, 29). Ziel dieser Quellen ist es, eine Orientierung und vielleicht auch eine kurze Einführung in einen speziellen Themenbereich zu bieten. Ein Beispiel einer solchen Tertiärquelle ist das Handbuch der Internationalen Politik von Sauer und Masala (2017), dessen Ziel ein Überblick bzw. eine Kurzeinführung in die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Teildisziplin ist. Ein solches Werk erhebt aber nicht den Anspruch einer eigenständigen Argumentation, sondern dient vor allem der Zusammenfassung und Bewertung der bereits bestehenden Primär- und Sekundärquellen eines Forschungsgegenstandes.

Turabian (2007, 27) bezeichnet auch Zeitungen und Magazine als Tertiärquellen. Auch wenn diese Werke sich nicht mit Sekundärquellen auseinandersetzen, beschreiben und analysieren sie trotzdem politische Prozesse und Phänomene. Zeitungen und Magazine verarbeiten damit unweigerlich Primärquellen. Weil sie bei dieser Auseinandersetzung jedoch kein wissenschaftliches Argument entwickeln, müssen sie zu den Tertiär- und nicht zu den Sekundärquellen gezählt werden.

Tertiärquellen dienen vor allem als erster Einstieg in ein Thema, wenn es zunächst darum geht, einen groben Überblick zu erlangen. Die eigentliche wissenschaftliche Arbeit erfolgt aber mit Primär- und Sekundärquellen. Es sind diese beiden Typen von Quellen, die man in guten wissenschaftlichen Arbeiten findet und auf die Sie sich im Zuge ihres Studiums daher auch primär konzentrieren sollten.

Diese drei Typen von Quellen können in unterschiedlichen Formen von Literatur vorkommen. Eine der gängigsten Formen ist die Monografie. Monografien sind Einzeluntersuchungen, die von einem/einer oder mehreren Autor:innen verfasst wurden. Der Begriff “mono” bezieht sich nicht auf die Anzahl der Autor:innen, sondern auf den Umstand, dass es ein zentrales Erkenntnisinteresse gibt und daher von einer Einzeluntersuchung gesprochen wird.

Monografien werden landläufig gerne als “Bücher” bezeichnet, und zeichnen sich durch eine kohärente Struktur und Argumentation aus. Damit heben sie sich auch von Sammelbänden ab (einer zweiten Form der Buchpublikation), in denen mehrere Autor:innen mit unterschiedlichen Beiträgen von einem oder mehreren Herausgeber:innen in einem Buch zusammengefasst wurden. Sammelbände sind sozusagen eine Sammlung mehrerer kürzerer Einzeluntersuchungen.

Darüber hinaus gibt es noch Lehr- und Handbücher, die jedoch meist unter die Kategorie der Tertiärquellen fallen und deren Hauptaufgabe es ist, eine Einführung bzw. einen Überblick zu geben. Monografien und Sammelbände gehören zu den klassischen Quellen politikwissenschaftlicher Forschung und sind unverzichtbar für eine gute wissenschaftliche Arbeit.

Mit Hilfe von Monografien können Thematiken sehr detailliert analysiert werden. Auf diese Form von Literatur sollte man daher dann zurückgreifen, wenn man ein grundlegendes und tiefes Verständnis einer Thematik erlangen möchte. Da Monografien aber meist einen Umfang von 200 Seiten und mehr haben, können für eine wissenschaftliche Arbeit nur eine begrenzte Anzahl solcher Bücher verarbeitet werden. Ein weiterer Nachteil von Monografien ist, dass ihre Herstellung (vom Schreibprozess über die Drucklegung) sehr zeitintensiv ist und daher die Inhalte unter Umständen nicht mehr vollkommen aktuell sein können.

Daher wird in der Wissenschaft neben den beiden bereits genannten Arten von Büchern vor allem auf Zeitschriftenaufsätze zurückgegriffen. Zeitschriftenaufsätze dürfen nicht mit Zeitungsartikel verwechselt werden. Zeitschriftenaufsätze sind wissenschaftliche Beiträge in ausgewählten Fachzeitschriften, die erst nach einem sehr strengen Begutachtungsprozess – idealer Weise einem double-blind peer-review-Verfahren – veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass mindestens zwei unabhängige Gutachter:innen aus dem entsprechenden Fachbereich einen Aufsatz dahingehend bewerten, ob er veröffentlicht werden soll oder nicht, und wenn ja, welche Änderungen für eine Veröffentlichung noch gemacht werden müssen. Die Unabhängigkeit dieser Gutachter:innen wird dadurch gewährleistet, dass sie nicht wissen, wer der/die Autor:innen des Aufsatzes sind. Aber auch umgekehrt wissen die Autor:innen nicht, wer die Gutachter:innen des Beitrages waren. Damit versucht die wissenschaftliche Community in einer Art “self-policing” (Powner 2015, 58) zu garantieren, dass Zeitschriftenbeiträge hohen wissenschaftlichen Standards genügen, womit sie noch attraktiver für die wissenschaftliche Nutzung werden.

Zeitschriftenbeiträge bringen zudem zwei weitere Vorteile mit sich. Erstens, sind sie mit einem Umfang von durchschnittlich 8.000 bis 12.000 Wörtern im Vergleich zu Büchern eher kurze Texte, die in ihrer Argumentation qualitativ jedoch nicht hinter Büchern stehen. Man kann daher eine größere Anzahl dieser Form von Literatur verarbeiten. Der zweite Vorteil von Zeitschriftenbeiträgen liegt in ihrer Aktualität. Trotz Begutachtungsprozess (der oft ein Jahr oder mehr dauern kann), ist der Zeitraum zwischen dem ersten Entwurf und der Veröffentlichung eines Beitrages wesentlich kürzer als dies bei Büchern der Fall ist. Der Großteil der in der Politikwissenschaft verwendeten Quellen besteht daher aus solchen Zeitschriftenbeiträgen, ergänzt durch ausgewählte und zentrale Monografien und Sammelbände.

Daneben gibt es jedoch noch zahlreiche andere Quellen, die verwendet werden können. Dazu zählen Arbeitspapiere bzw. Workingpapers oder Forschungsberichte, die von Wissenschafter:innen oft als erster Schritt in Richtung Zeitschriftenbeitrag veröffentlicht werden und die als Grundlage der Diskussion dienen. Darüber hinaus gibt es auch noch Studien (zB SWP-Aktuell oder SWP-Studien) anerkannter Forschungseinrichtungen, deren Expertise in gewissen Fachbereichen international anerkannt wird.

Schlussendlich kann jede, aus wissenschaftlicher Sicht qualitativ hochwertige Form von Literatur verwendet werden. Dabei stellt sich aber unweigerlich die Frage, wie die Qualität von Quellen überhaupt beurteilt werden kann. Literatur sollte generell nicht einfach unhinterfragt konsumiert, sondern kritisch gelesen und reflektiert werden. Qualitativ hochwertige Literatur zeichnet sich durch eine klare Argumentation, sauberes wissenschaftliches Arbeiten und eine lückenlose Offenlegung der Quellen aus.

Neben diesen inhaltlichen Faktoren gibt es jedoch noch drei Kontextfaktoren, die dabei helfen, die Qualität von Quellen zu bewerten. Erstens, lässt sich die Frage stellen, wer die Autor:innen der betreffenden Quellen sind. Handelt es sich dabei um renommierte Wissenschafter:innen, oder sind die Urheber:innen Personen mit einer eindeutig politischen Agenda, denen man daher äußerst kritisch begegnen sollte.

Zweitens, wann wurde die betreffende Quelle veröffentlicht? Wenn man zur Rolle des transnationalen Terrorismus ab den 1990er-Jahren arbeitet, dann sind Bücher aus den frühen 1970er-Jahren nicht hilfreich für die Auseinandersetzung mit diesem Thema, im Gegensatz zu Fachzeitschriftenaufsätzen aus dem letzten Jahr. Aber auch Publikationen zu einem speziellen Ereignis, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu diesem Ereignis veröffentlicht wurden, können nicht so viel zur Erkenntnis beitragen wie Quellen, die in einem größeren zeitlichen Abstand und die unter Berücksichtigung zahlreicher weiterer Studien zu diesem Phänomen publiziert wurden.

Drittens, kann auch die Frage nach dem Wo, also nach der Institution, die das betreffende Werk veröffentlicht hat, Auskunft über die Qualität von Quellen geben. So sind Veröffentlichungen in renommierten Universitätsverlagen wie zum Beispiel Cambridge University Press oder Oxford University Press, die einem strengen und allseits anerkannten Begutachtungsprozess unterworfen werden, in ihrer Qualität nicht vergleichbar mit Büchern aus rein marktorientierten Verlagen. Genauso sind Beiträge in einer renommierten Fachzeitschrift wie Party Politics etwaigen anderen Zeitschriften ohne strenges Begutachtungsverfahren vorzuziehen.

Diese hohen Qualitätsstandards sind auch der Grund, warum auf Artikel aus Wikipedia nicht zurückgegriffen werden soll. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere Beitrag in Wikipedia einen guten Überblick und damit eine gute Einführung in die Thematik bietet. Das Problem bei den meisten Artikeln ist jedoch, dass (1) deren Autor:innen nicht bekannt sind; dass (2) nicht sichergestellt werden kann, ob wirklich alle relevanten Quellen belegt wurden; und (3) ob es sich wirklich um vorurteilsfreie Auseinandersetzungen mit einem Thema handelt, oder ob es zu schwerwiegenden Verzerrungen der Darstellung gekommen ist. Wikipedia mag vielleicht für den Alltagsgebrauch nützlich sein, in einer wissenschaftlichen Arbeit hat diese Quelle jedoch nichts zu suchen!

6.3 Instrumente der Literatursuche

Es stellt sich nun also die Frage, wie man Literatur für eine wissenschaftliche Arbeit suchen und finden kann. Dazu gibt es drei Möglichkeiten – (1) der Besuch einer Bibliothek, (2) die Nutzung von speziellen Suchinstrumenten und (3) das “bibliography-hopping” – die einander nicht ausschließen, sondern idealerweise ergänzen. Erstens, kann ein Gang in eine Fachbibliothek helfen, sich mit den dort vorhandenen Büchern zu einem Thema vertraut zu machen. Aber nicht jedes Buch in einer Fachbibliothek ist in einem Freihandbereich zugänglich. Viele Bücher stehen in Magazinen oder sind “nur” in einer Online-Version erhältich. Letzteres gilt vor allem für Aufsätze in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die nur mehr über die Online-Portale der Verlage zugänglich sind.

Daher muss man zweitens unweigerlich auf Suchmaschinen zurückgreifen, um wissenschaftliche Literatur zu finden. Die beim politikwissenschaftlichen Arbeiten verwendeten Quellen sind aber eine spezielle Form von Literatur. Herkömmliche Suchmaschinen wie zum Beispiel Google sind nicht geeignet, um eine wissenschaftliche Literaturrecherche durchzuführen. Auch wenn man mit diesen Suchmaschinen das eine oder andere Ergebnis finden kann, ist deren Hauptzweck nicht die wissenschaftliche Recherche. Sie sind vielmehr gute Instrumente für den Alltagsgebrauch, aber nicht für das wissenschaftliche Arbeiten.

Für die wissenschaftliche Literatursuche gibt es ganz spezielle, auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Wissenschaft angepasste Suchinstrumente. Erst wenn man versteht, wie diese einzelnen Instrumente aufgebaut sind und wie sie arbeiten, ist eine sinnvolle Recherche mit diesen Instrumenten möglich. Eine hervorragende Darstellung, welche Instrumente zur wissenschaftlichen Recherche geeignet sind und wie man diese nutzt, gibt das Buch Recherchieren und Dokumentieren von Klaus Niedermair (2010) (siehe Abbildung 6.3), dem ehemaligen Leiter der SOWI-Fakultätsbibliothek an der Universität Innsbruck. Die folgenden Absätze basieren daher auch großteils auf diesen Ausführungen.

Drei Instrumente sind für die erste Suche von wissenschaftlicher Literatur essentiell: Online-Kataloge, Referenzdatenbanken und Volltextdatenbanken. Online-Kataloge erschließen “den Bestand an Büchern und Zeitschriften einer Bibliothek nach formalen, inhaltlichen und systematischen Kriterien und wei[sen, FE] den Bestand und die Verfügbarkeit der Exemplare nach” (Niedermair 2010, 84). Solche Online-Kataloge geben also Auskunft darüber, welche Bücher und Zeitschriften man in einer Bibliothek finden kann und wie man zu diesen Quellen gelangt. Wichtig ist zu wissen, dass die Suche in einem solchen Online-Katalog keine Volltextsuche ist, bei der der gesamte Inhalt von Quellen durchsucht werden kann. Es sind nur die in den einzelnen Feldern eines Datensatzes erfassten Begriffe durchsuchbar. Dazu zählen typischer Weise Angaben zu Autor:innen, Titel, Untertitel, Verlag, Ort, Jahr und Schlagwörter. Es muss bei der Recherche also berücksichtigt werden, dass nur in diesen Feldern nach möglichen Treffern gesucht wird.

Beispiele für solche Online-Kataloge sind der Österreichische Verbundkatalog oder der Karlsruher Virtuelle Katalog, die die gesamte in Österreich bzw. weltweit in Fachbibliotheken und Verbundkatalogen erfasste Literatur durchsuchbar machen. Über diese Kataloge kann man jedoch nicht nur Literatur finden, sondern auch den genauen Standort des betreffenden Buches bzw. den Status der Verfügbarkeit ermitteln und in vielen Fällen etwaige Bestellungen oder Reservierungen vornehmen. Der Standort eines Buches in der Bibliothek wird über die sogenannte Systematik ersichtlich. Bücher können dabei entweder mit Hilfe der Dezimalklassifikation (zB 712 Masa) oder der etwas schwer verständlichen Regensburger Verbundklassifikation (zB NH 7250 B197(2)) systematisiert werden. Es empfiehlt sich daher, sich mit der Systematik der betreffenden Bibliothek vertraut zu machen. Die ausgebildeten Bibliothekar:innen vor Ort sind jedenfalls die Expert:innen, die es zu fragen gilt, sollte man sich nicht zurechtfinden.

Neben diesen Online-Katalogen bilden Referenzdatenbanken ein weiteres wichtiges Instrument zur Literatursuche. Referenzdatenbanken erschließen “Zeitschriftenartikel und Artikel in Sammelbänden zu einem Forschungs- und Themenbereich nach formalen und inhaltlichen Merkmalen” (Niedermair 2010, 86). Das heißt, in solchen Referenzdatenbanken kann gezielter innerhalb eines speziellen Fachbereichs nach Literatur gesucht werden. Ähnlich wie bei Online-Katalogen erfolgt die Suche jedoch nicht volltextbasiert, sondern in vordefinierten Feldern wie Autor:in, Titel, Abstract, etc. Ein Beispiel einer solchen Referenzdatenbank ist Web of Science. Diese Datenbank ermöglicht die Suche nach peer-reviewed Aufsätzen in den führenden Fachzeitschriften und ist daher eines der wichtigsten Instrumente für die wissenschaftliche Literatursuche.

Wichtig dabei ist jedoch zu beachten, dass gewisse Referenzdatenbanken (u.a. auch Web-of-Science) kostenpflichtig sind. Viele Universitäten ermöglichen aber den Zugriff auf diese Datenbanken. Sie müssen daher darauf achten, über das Universitätsnetzwerk auf diese Datenbanken zuzugreifen, um ungehindert Zugriff zu haben. Dies geschieht dann, wenn sie sich im Netzwerk der Universität (zB via WLAN an der Universität) befinden oder mittels VPN auf dieses Netzwerk von außen zugreifen. Für Nutzer:innen an der Universität Innsbruck gibt es hier alle Informationen, wie man eine VPN-Verbindung aufbauen und nutzen kann.

Drittens ermöglichen Volltextdatenbanken die Suche in gesamten Texten. Eine für unseren Fachbereich wichtige Volltextdatenbank ist JSTOR, die wiederum über das Netzwerk der Universität (und vieler anderer Universitäten und Forschungseinrichtungen) frei zugänglich ist. In solche Datenbanken finden sich in den meisten Fällen jedoch keine ganzen Bücher, sondern Zeitschriftenbeiträge und in Ausnahmefällen vielleicht auch noch ausgesuchte Beiträge in Sammelbänden.

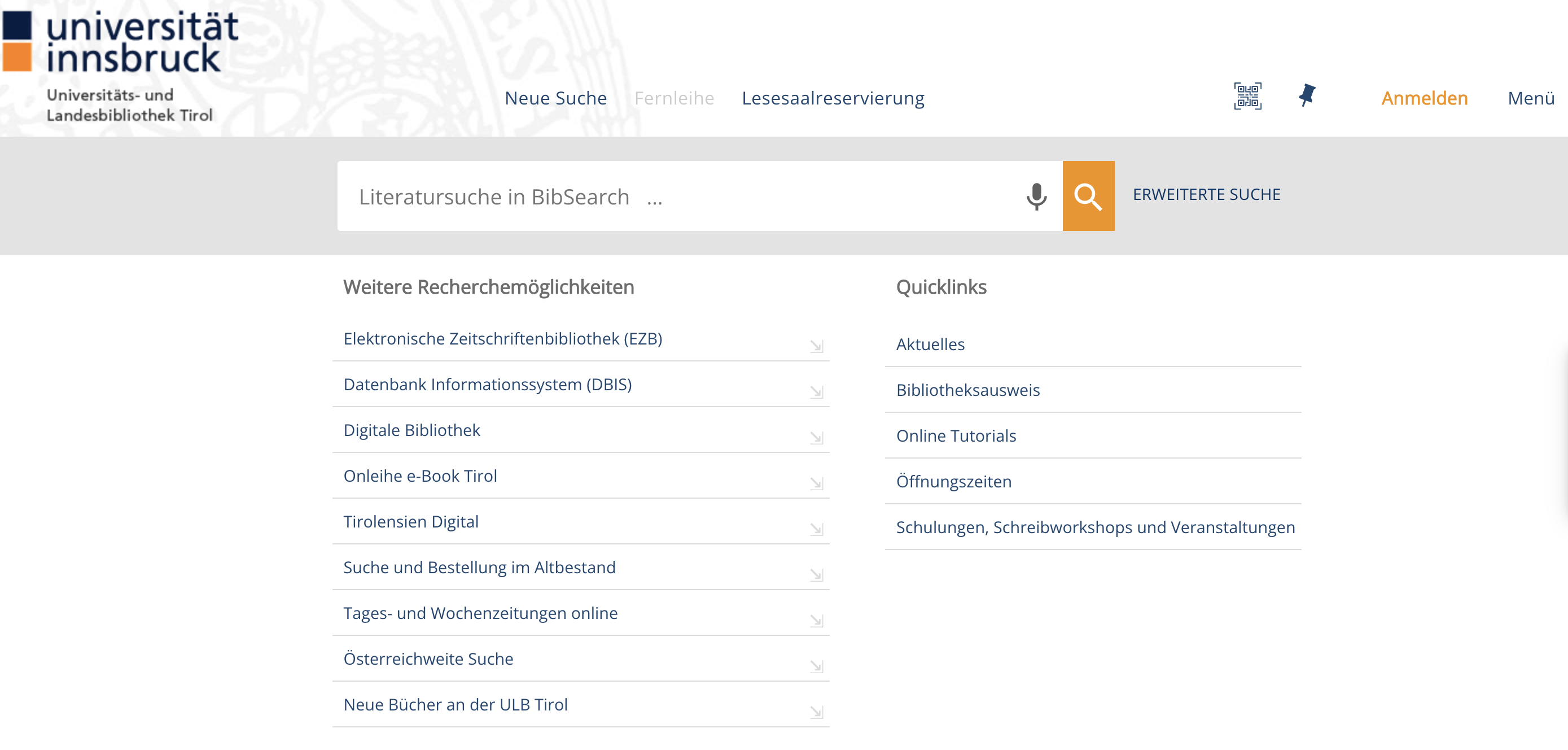

Damit man nicht alle Instrumente getrennt voneinander nutzen muss, bieten gewisse Universitäten die Möglichkeit, über eine Suchmaske in allen verfügbaren Online-Katalogen, Referenzdatenbanken und Volltextdatenbanken gleichzeitig zu suchen. Für die Universität Innsbruck übernimmt Bibsearch diese Aufgabe (siehe Abbildung 6.4). Wie dieses Tool genau funktioniert, wird an späterer Stelle erklärt.

Auf mögliche weitere Suchinstrumenten wie Google Scholar sollte man erst dann zurückgreifen, wenn diese drei klassischen Instrumente ausführlich genutzt wurden. Suchmaschinen wie Google Scholar sind nur eine allfällige Ergänzung, nie jedoch ein Ersatz für die beschriebenen Online-Kataloge, Referenzdatenbanken oder fachspezifischen Volltextdatenbanken. Das gilt auch für generative KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT oder Gemini. Wie diese Instrumente funktionierten und welche Einschränkungen damit verbunden sind bzw. welche Problematiken aus ihrer Nutzung entstehen können, beschreibe ich ausführlich in Kapitel 7.6. An dieser Stelle möchte ich nur kurz zeigen, wie ungeeignet die Literatursuche mit diesen Tools sein kann.

Stellen Sie sich vor, wir suchen Literatur zum Thema “Wehrhaftigkeit von Gesellschaften” für einen Aufsatz. Tabelle 6.1 zeigt, wie der Forschungsstand laut Eder und Salinger (2024) dazu eigentlich ausschauen sollte und welche Autor:innen beispielhaft zu den einzelnen Forschungssträngen gearbeitet haben.

| Forschungsstrang | ausgewählte Autor:innen |

|---|---|

| post-heroische/post-moderne Gesellschaften | Adres, Vanhuysse, und Vashdi (2011); Bērziņa und Zupa (2021); Bukkvoll und Steder (2023); Gat (2005); Páez u. a. (2016); Tresch (2010) |

| sozio-demographische Faktoren | Reznik (2023); Torgler (2003); Vuga (2013) |

| sozio-ökonomische Faktoren | Anderson, Getmansky, und Hirsch-Hoefler (2020); Ben-Dor, Pedahzur, und Hasisi (2002); Reznik (2023); Wu (2023) |

| politische Orientierung/Ideologie | Bērziņa und Zupa (2021); Bukkvoll und Steder (2023); Reznik (2023); Torgler (2003) |

| Wehrdienst und kollektives Handeln | Parmak und Tyfa (2022); Wang und Eldemerdash (2023) |

| Salienz von Bedrohungswahrnehmungen | Häkkinen und Kaarkoski (2024); Jakobsen (2019); Kim (2020); Reznik (2023); Tresch (2010) |

Ich nutze nun ChatGPT in der Version 3.5 (Nutzung am 02.05.2024) und bitte in einem ersten Schritt, mir die einzelnen Forschungsstränge zu diesem Thema mit der folgenden Eingabe (einem sogenannten Prompt) aufzulisten: “What are the different strands of research in the debate on the”willingness to fight”?“ Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis durchaus vielversprechend zu sein Es gibt die eine oder andere Überschneidung mit der in Tabelle 6.1 dargelegten Forschungssträngen, sowie die Nennung etwaiger weiterer. Ich frage ChatGPT daher mit dem Prompt “Who are the main authors in this debate and how did they contribute to this state of research?” nach den zentralen Autor:innen dieser Forschungsstränge und erhalte die Antwort laut Abbildung 6.6.

Bereits hier zeigt sich, dass die Ergebnis nicht wirklich mit den zuvor laut Eder und Salinger (2024) genannten Autor:innen übereinstimmen. Es handelt sich vielmehr um Autor:innen wie Marth Crenshaw, Samuel P. Huntington oder Francis Fukuyama, die zwar zu Kriegen, Konflikten und politischer Gewalt gearbeitet haben, aber eher für andere Schwerpunktsetzungen bekannt sind, als die Wehrhaftigkeit von Gesellschaften. Ich bitte ChatGPT daher in einem dritten Schritt mit dem Prompt “These authors work on political violence and the causes of war, but not so much on willingness to fight and its root causes.” noch einmal Alternativen zu nennen. Das Ergebnis davon ist in Abbildung 6.7 zu sehen und unterscheidet sich nicht wirklich vom Ergebnis aus Schritt 2.

Ich bitte ChatGPT daher in einem vierten Schritt mit Hilfe des Prompts “I am still not satisfied. Tell me about studies, that compare the willingness to fight across different countries.” Studien aufzulisten, die die Wehrhaftigkeit vergleichend zwischen unterschiedlichen Ländern behandeln. Als Ergebnis (siehe Abbildung 6.8) werden mir zwar keine wissenschaftlichen Beiträge, dafür aber Datensätze geliefert, die die Frage von Wehrhaftigkeit (teilweise) abdecken.

Der “World Value Survey (WVS)” ist dabei jener Datensatz, der in vielen Studien zur Wehrhaftigkeit verwendet wird. Ich gebe ChatGPT daher im 5. und letzten Schritt noch eine Chance und frage mit dem Prompt “Show me academic analysis that use WVS as data for analyzing people’s willingness to fight.” nach wissenschaftlichen Beiträgen, die den WVS zur Erklärung der Wehrbereitschaft von Menschen heranziehen. Das Ergebnis dieser Anfrage in Abbildung 6.9 ist selbstentlarvend. ChatGPT teilt mir nämlich mit, dass es nicht in der Lage ist, wissenschaftliche Literatur zu dieser Suchanfrage zu finden und empfiehlt mir stattdessen, besser spezifische Datenbanken von wissenschaftlichen Journals oder JSTOR zu nutzen.

Wie dieses Beispiel also zeigt, ist die Nutzung von generativen KI-Tools wie ChatGPT nur sehr eingeschränkt wenn überhaupt sinnvoll zur Literatursuche. Warum das so ist, erkläre ich im Detail in Kapitel 7.6. An dieser Stelle bleibt mir daher nur noch einmal zu betonen, dass mit Hilfe der zuvor genannten Suchinstrumente (spezialisierte online-Kataloge, Referenzdatendanken, Volltextdatenbanken) ein großer Teil der relevanten Literatur gefunden werden kann und Instrumente wie Google Scholar (nur in Ausnahmefällen) oder generative KI-Tools (nur sehr eingeschränkt) Instrumente zweiter bzw. dritter Wahl sind.

Darüber hinaus gilt es zu betonen, dass das Suchen von Literatur kein einmaliger Prozess ist, sondern sich im Zuge des Forschungsprozesses mehrmals wiederholt. Nachdem also die ersten Ergebnisse gefunden und gelesen wurden, geht es darum, noch weiter in die Thematik einzutauchen, da man durch das Lesen unweigerlich auf weitere wichtige Quellen stößt, die für die eigenen Arbeit relevant sein können (Turabian 2007, 24).

Dieses “bibliography-hopping” (Powner 2015, 61) ist die dritte Möglichkeit (neben dem Besuch einer Bibliothek und der Nutzung von Suchinstrumenten), um relevante wissenschaftliche Literatur zu finden. Dazu werden die Belege (Zitate und Fussnoten) in einem wissenschaftlichen Aufsatz genauso intensiv studiert wie die entsprechenden Literaturverzeichnisse. Auf diese Weise stößt man unweigerlich auf weitere wichtige Werke zur Thematik und kann sich mit diesem Schneeballprinzip relativ rasch den aktuellen Forschungsstand erschließen.

6.4 Techniken der Literatursuche

Zu wissen, welche Instrumente zur wissenschaftlichen Literatursuche eingesetzt werden können, ist jedoch zu wenig. Man muss auch in der Lage sein, diese Instrumente richtig zu bedienen. Um Literatur gezielt finden zu können, muss man neben Thema, Puzzle und Erkenntnisinteresse (also den inhaltlichen Voraussetzungen) Bescheid wissen, welche Eigenschaften die betreffenden Suchinstrumente haben. Wie soeben dargelegt, kann in Online-Katalogen und Referenzdatenbanken keine Volltextsuche durchgeführt werden. Bei Volltextdatenbanken muss man sich hingegen bewusst sein, dass man eine weitaus größere Trefferzahl erhalten wird und man von keiner zuvor erfolgten Sortierung (zum Beispiel über Schlagwörter) profitiert. Zudem muss man berücksichtigen, dass in Online-Katalogen (wie dem Österreichischen Verbundkatalog) zwar Monografien, Sammelbände und Zeitschriftentitel zu finden sind, nicht jedoch einzelne Beiträge in Zeitschriften.

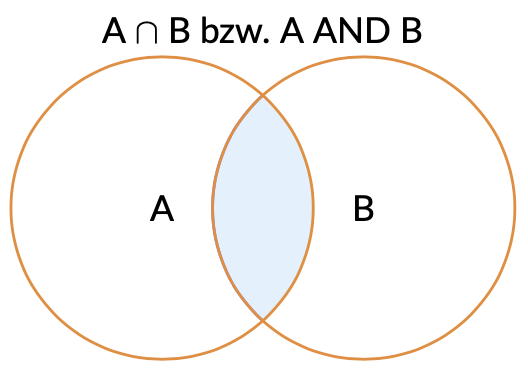

Ist man sich dieser Eigenschaften bewusst, geht es im nächsten Schritt darum, mit so wenig Suchbegriffen wie nötig, so viele “richtige” Suchergebnisse wie möglich zu finden. Dabei helfen unterschiedliche Suchoperatoren (Niedermair 2010, 110–15). Die wichtigsten Operatoren sind sogenannte logische Operatoren, mit denen die Verknüpfung oder der Ausschluss gewisser Begriffe möglich wird. Um zwei Suchbegriffe zu verbinden und deren Schnittmenge zu ermitteln, wird der Operator AND verwendet. Dabei werden die Suchbegriffe A und B einfach mit AND verbunden. Als Ergebnis werden nur jene Treffer angezeigt, bei denen sowohl Begriff A als auch Begriff B vorkommen (siehe Abbildung 6.10). Die Suche nach Parteien AND Gesetz würde daher Begriffe wie “Das österreichische Parteiengesetz”, nicht aber “Parteienwettbewerb in Österreich” liefern.

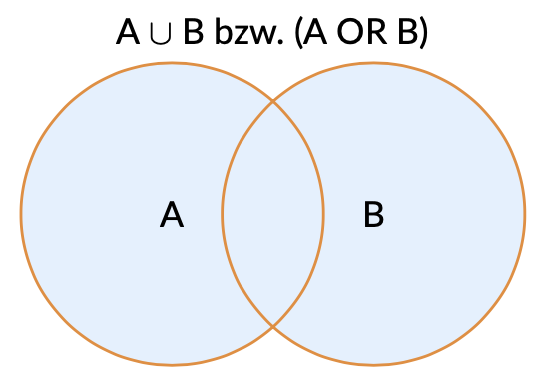

Im Gegensatz dazu erhält man mit dem Operator OR die Vereinigungsmenge zweier Suchbegriffe (siehe Abbildung 6.11). Das heißt, es werden alle Treffer angezeigt, bei denen entweder A oder B (oder beide) vorkommen. OR wird dann benutzt, um “synonyme und verwandte Begriffe oder fremdsprachige Ausdrücke gleichzeitig zu berücksichtigen” (Niedermair 2010, 110). Um Begriffe mit OR zu verknüpfen, müssen die betreffenden Termini in Klammern gesetzt und jeweils mit OR getrennt werden. Die Suche nach (Parteien OR Gesetz) würde daher Suchergebnisse wie zum Beispiel “Die österreichische Parteienlandschaft” oder “Gesetzesbeschlüsse im deutschen Bundestag” bringen.

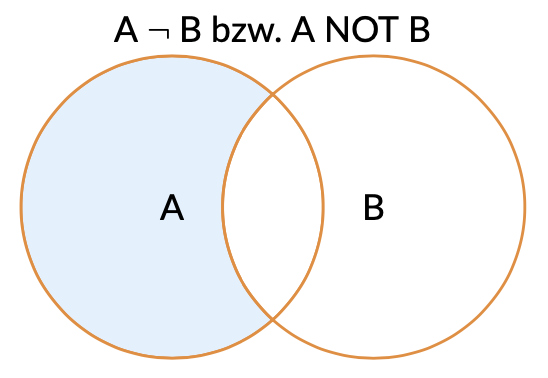

Mit Hilfe des Operators NOT kann schließlich noch nach der Differenzmenge zweier Begriffe gesucht werden (siehe Abbildung 6.12). Dabei werden mit A NOT B nur jene Treffer angezeigt, bei denen A, nicht aber B vorkommt. So bringt die Suche von Parteien NOT Gesetz zwar Ergebnisse wie zum Beispiel “Die österreichische Parteienförderung” oder “Parteienwettbewerb in Deutschland”, nicht aber “Das österreichische Parteiengesetz”.

Diese logischen Operatoren können bei so gut wie allen Datenbanken angewendet werden. Viele Datenbanken bieten darüber hinaus noch weitere Operatoren bzw. Filter an, um die Suche zu verfeinern. So kann man mit Proximity-Operatoren (Wortabstandsoperatoren) die möglichen Treffer auf nahe beieinander liegende Begriffe beschränken. ADJACENT legt dabei fest, dass zwei Termini direkt aufeinander folgen müssen, während man mit NEAR erreicht, dass die beiden Begriffe zumindest in unmittelbarer Nähe (innerhalb eines Satzes oder Absatzes) zueinander stehen (Niedermair 2010, 114).

Darüber hinaus empfiehlt es sich noch mit Trunkierung, Maskierung und Phrasensuche zu arbeiten (Niedermair 2010, 112). Bei der Trunkierung werden Platzhalter genutzt, um unterschiedliche grammatikalische Formen von Suchbegriffen bzw. Abwandlungen des Suchbegriffs mit einem Suchdurchgang durchzuführen. Durch * (ein oder mehrere Zeichen) bzw. ? (genau ein Zeichen) werden die letzten Zeichen eines Suchbegriffs abgeschnitten, wodurch alle Suchergebnisse angezeigt werden, die den ersten Teil des Suchbegriffs enthalten. So bringt die Suche nach Partei* nicht nur Ergebnisse mit dem exakten Wort Partei, sondern auch solche mit Parteien, Parteienforschung etc.

Bei der Maskierung werden hingegen ein oder mehrere Buchstaben eines Suchbegriffs als variabel definiert. So führt die Suche nach Tos?ana dazu, dass sowohl jene Treffer mit Toskana als auch jene mit Toscana gefunden werden. Zuletzt ermöglicht es die Phrasensuche noch, nach ganzen Wortketten zu suchen. Dabei werden alle Suchbegriffe in einer Kette und unter Anführungszeichen eingegeben. Als Ergebnis erhält man nur jene Treffer, bei denen die Suchkette genau in dieser Form gefunden wurde. Die Suche nach “österreichisches Parteiensystem” bringt daher nur jene Ergebnisse, bei denen diese Wortkette auch exakt so vorkommt. Ein Treffer wie “österreichische Parteiensystem” wird nicht erkannt, weil es sich dabei nicht um die exakte Zeichenkette handelt.

Wenn man mit Hilfe dieser Operatoren in den oben genannten Datenbanken eine erste Recherche startet, erhält man schon sehr viele gute Treffer, die nach der ersten Durchsicht als Grundlage einer wissenschaftlichen Arbeit dienen können. Die Literatursuche ist jedoch kein Prozess, der einmal am Beginn eines Forschungsprojekts stattfindet und damit abgeschlossen ist. Meist erfolgt eine gute Recherche in mehreren Durchläufen. Man sucht im ersten Schritt nach Literatur zu einem Thema, sichtet die ersten Ergebnisse und liest sich in das Thema ein. Dabei dienen die Literaturangaben in den Büchern und Aufsätzen als weitere Informationsquelle (“bibliography-hopping”), die man im zweiten Schritt wiederum sichtet und liest. Nachdem man sich auf diese Weise ein erstes vertiefendes Verständnis eines Themas erschlossen hat, sucht man im zweiten Suchdurchgang gezielter nach Teilaspekten eines Themas.

6.5 Beispiel einer guten Literatursuche

Um die Literatursuche anhand eines konkrekten Beispiels zu demonstrieren, wird in weiterer Folge nach Quellen zum Thema Grand Strategy gesucht. Wir gehen also von einem Szenario aus, in dem das Wissen zu diesem Thema noch sehr beschränkt ist, und die Autor:innen noch zu wenig wissen, um ein politikwissenschaftlich relevantes Puzzle und daraus abgeleitet ein Erkenntnisinteresse zu formulieren.

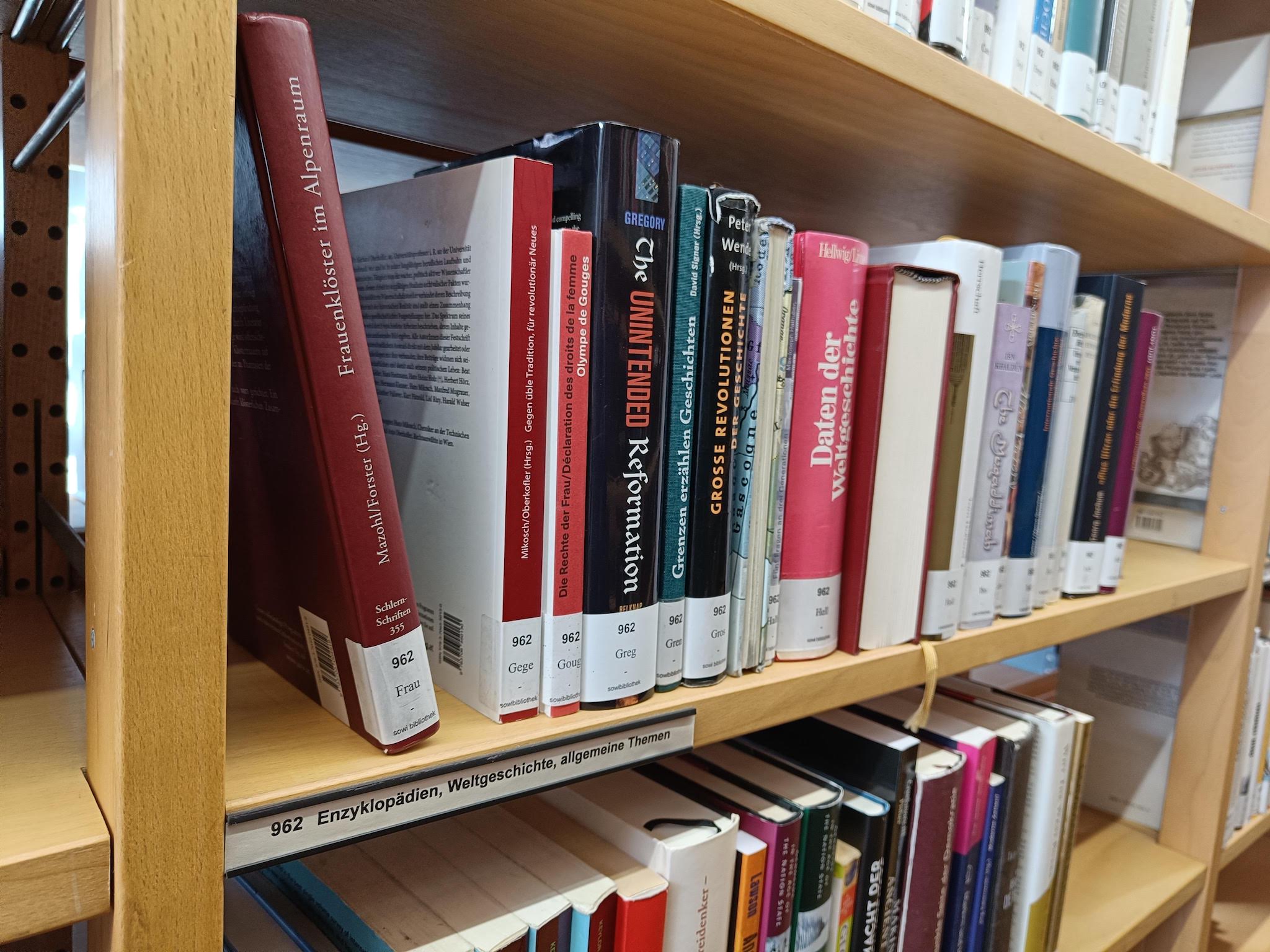

Der erste Schritt für diese Literatursuche führt in die SOWI-Fakultätsbibliothek. Ein Streifzug durch den Freihandbereich der Bücher zeigt, dass es im Regal mit der Aufstellungssystematik 962 Enzyklopädien, Weltgeschichte, allgemeine Themen Bücher zu diesem Thema gibt (siehe Abbildung 6.13). Hier findet sich unter anderem das Buch On Grand Strategy von John Lewis Gaddis (2018), das neueren Datums ist und damit einen relativ aktuellen Einstieg in das Thema verspricht.

Dieses Buch alleine reicht jedoch nicht aus, um intensiv in das Thema einzutauchen. Daher sollte man im nächsten Schritt Bibsearch nutzen, um auf die komplette Suchinfrastruktur der Universität Innsbruck (das heißt, alle Online-Kataloge, Referensdatenbanken und Volltextdatenbanken) zugreifen zu können. Um den Leser:innen hier einen noch besseren Einblick in die Suche mit Bibsearch zu geben, wird dieser Schritt mittels Video vermittelt.

Nachdem mit Hilfe von Bibsearch im ersten Suchdurchlauf eine große Anzahl von potentiell interessanten Quellen gefunden wurde, geht es nun ans Lesen dieser Quellen. Dabei wird man rasch erkennen, dass in Aufsätzen wie jenen von Balzacq, Dombrowski, und Reich (2019) oder Silove (2018) viele weitere Quellen mit Hilfe des “bibliography-hoppings” zu finden sind. Das liegt vor allem daran, dass es sich bei beiden Aufsätzen um Beiträge handelt, die eine grundlegende Darstellung des Forschungsstands und seiner Entwicklung liefern, und daher ideal für das Finden zentraler Werke zu diesem Themenbereich sind.

Mit diesen drei Schritten lässt sich im ersten Durchlauf schon eine ausreichend große Basis an Literatur finden, mit der man nun an die Eingrenzung des Themas und die Suche nach einem Puzzle herangehen kann. Wer sich in Sachen Literatursuche noch weiter vertiefen möchte, dem empfehle ich das Schulungsprogramm der SOWI-Fakultätsbibliothek an der Universität Innsbruck. Dort (sowie auch an vielen anderen Universitätsbibliotheken) finden sich viele gute Weiterbildungen. Die Bibliothekar:innen vor Ort sind die Expert:innen, wenn es um die Suche nach Literatur in ihren Bibliotheken geht. Daher rate ich den Leser:innen, sich mittels diesen Schulungen weiterzubilden. Je besser man die Literatursuche beherrscht, desto effizienter ist man beim Ausheben der “richtigen” Quellen für das politikwissenschaftliche Arbeiten. Je besser die Quellen sind, desto besser ist auch die Literaturbasis für eine wissenschaftliche Arbeit.

6.6 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war es, den Leser:innen eine Einführung in das Thema Literatursuche zu geben. Dazu wurde in einem ersten Schritt dargelegt, mit welchen Typen von Quellen (Primär-, Sekundär- und Tertiärquellen) wir in der (Politik)Wissenschaft arbeiten und in welchen Formen (Monografien, Sammelbände, Zeitschriftenaufsätzen) diese Quellen erscheinen. Darauf aufbauend wurde gezeigt, wie man gute Literatur erkennen und bewerten kann.

Im zweiten Schritt wurden die Instrumente zur Literatursuche diskutiert. Neben dem Gang in Fachbibliotheken und dem “bibliography-hopping” ist es vor allem die Suche in Online-Katalogen, Referenzdatenbanken und Volltextdatenbanken, die die besten Ergebnisse bei der Literatursuche bringt. Im dritten Schritt habe ich schließlich dargelegt, mit welchen Techniken man diese unterschiedlichen Instrumente bedient. Dabei spielen vor allem logische Operatoren und Filterfunktionen eine wichtige Rolle.

Abschließend habe ich anhand eines Beispiels demonstriert, wie die Literatursuche zum Thema “Grand Strategy” konkret ablaufen kann und wie man mit Hilfe der Suchinfrastruktur der Universität Innsbruck zu guten Ergebnissen kommt. Damit verfügen die Leser:innen nun über das grundlegende Wissen, um selbst erfolgreich auf die Suche nach Literatur für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu gehen.

Weiterführende Informationen

Niedermair, Klaus. 2010. Recherchieren und Dokumentieren: Der Richtige Umgang mit Literatur im Studium. Konstanz: UVK – UTB.

Schulungsprogramm der SOWI-Fakultätsbibliothek an der Universität Innsbruck.

(a) Tertiärquellen erheben den Anspruch einer eigenständigen Argumentation.

(b) Tertiärquellen erheben NICHT den Anspruch einer eigenständigen Argumentation.

(c) Tertiärquellen machen den Forschungsgegenstand selbst aus.

(d) Tertiärquellen bilden das eigentliche Untersuchungsobjekt.

Antwort (b). Bei Tertiärquellen (vor allem Handbüchern) handelt es sich um Literatur, die eine Übersicht bzw. eine Zusammenfassung von Primär- und Sekundärquellen liefert. Entscheidend dabei ist, dass diese Quellen keinen Anspruch auf eine eigenständige Argumentation erheben.

(a) Zeitschriftenaufsätze

(b) Monographien

(c) Sammelbände

(d) Handbücher

Antwort (a). Referenzdatenbanken erschließen Zeitschriftenartikel und Artikel in Sammelbänden nach formalen und inhaltlichen Kriterien. Sie sind also nicht dazu geeignet, um ganze Bücher (also Monographien, Sammelbände als solche oder Handbücher) zu finden.

Welches der folgenden Suchergebnisse erhält man mit der oben genannten Suchabfrage?

(a) Iraq and the Middle East.

(b) The Causes of War.

(c) The Iraq War and its Consequences.

(d) Der Irakkrieg und seine Konsequenzen.

Antwort (c). Mit dem logischen Operator AND wird nach der Schnittmenge zweier Suchbegriffe gesucht. Das heißt, es müssen im Suchergebnis sowohl der erste, als auch der zweite Suchbegriff vorhanden sein. In diesem Fall kann es daher nur ein Suchergebnis sein, in dem sowohl ‘Iraq’ als auch ‘War’ vorkommt. Bei manchen Suchmaschinen gibt es auch automatische Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche. In solchen Fällen wäre auch das Ergebnis (d) möglich gewesen. Strenggenommen, stimmt aber nur die Antwort (c).